"Risparmi per non aumentare rette"

che (ri)paga chi lo usa

in casa contro Lecco

"Risparmi per non aumentare rette"

che (ri)paga chi lo usa

in casa contro Lecco

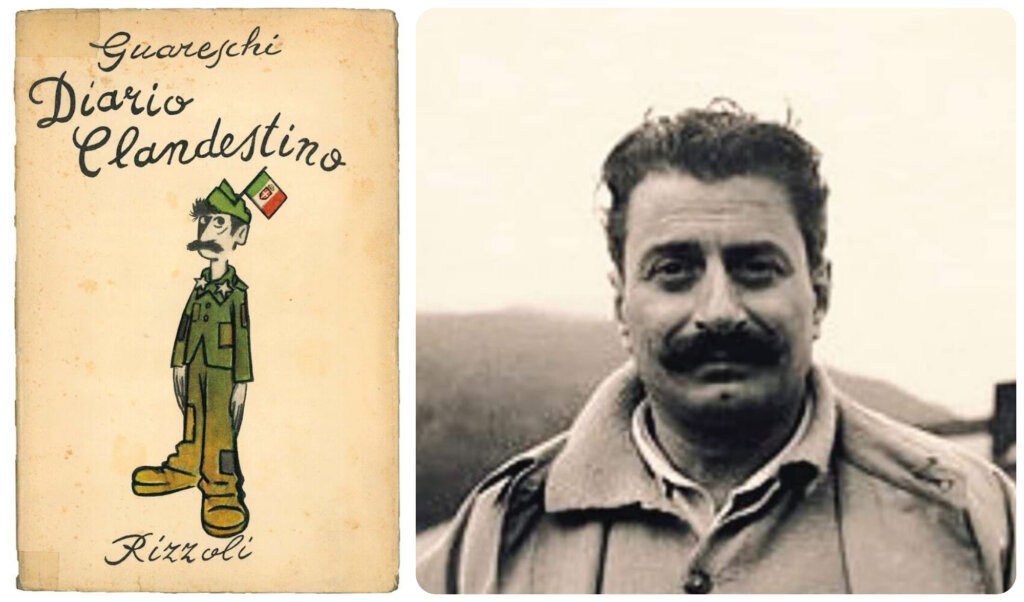

In pochi sono a conoscenza del fatto che Giovannino Guareschi, il padre della celebre saga di Don Camillo e Peppone, venne internato nei campi di concentramento e di lavoro nazisti e lì vi rimase per quasi due anni consecutivi, poiché si rifiutò – come tantissimi altri soldati italiani, del resto – di collaborare con i tedeschi in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943. Ebbe così inizio la triste vicenda degli Internati Militari Italiani (IMI), che riguardò circa seicentomila tra soldati e ufficiali del nostro paese. Sandbostel, Czestokowa, Beniaminowo, ancora Sandbostel e infine Wietzendorf: queste furono, in particolare, le tappe del lungo viaggio di Giovannino tra Germania e Polonia.

Nel Diario clandestino 1943-1945 emerge il lato più profondamente umano di Giovannino Guareschi, quello che mai volle arrendersi di fronte alla brutalità dei lager (“Non abbiamo vissuto come i bruti: costruimmo noi, con niente, la Città Democratica”, ribadisce l’autore nell’introduzione del testo), dimostrando anzi una forza d’animo straordinaria nel tenere se stesso e i propri compagni aggrappati alla vita tramite la propria attività di scrittore e umorista all’interno dei campi di concentramento. Come raccontava anche il giornalista e scrittore Giovanni Mosca, “ogni sera, ai compagni di prigionia, leggeva le cose scritte durante il giorno, e poiché la nostalgia è il più dolce dei mali e fa dimenticare anche la fame, egli aggiungeva alle poche patate che erano il piatto forte del pasto giornaliero la rievocazione non solo delle grandi, ma soprattutto delle piccole cose lasciate in patria. Le chiamava, queste rievocazioni, favole, tanto erano lontane nel tempo e nello spazio, sì da sembrare irreali o vissute in un’altra vita”.

Nel Diario sono riportati diversi pensieri toccanti, alternati ad alcuni brani umoristici approvati dai compagni di prigionia già dentro il lager, i quali, ancora oggi, riescono a strapparci un sorriso nonostante la tragicità degli eventi narrati. Per mezzo di questi ultimi, in particolar modo, Guareschi cercò di sdrammatizzare il peso della deportazione e dell’internamento, raccontando storie le quali, il più delle volte, evadono con passo leggero nel mondo rarefatto della fantasia e del sogno. Il lager si rivelò infatti ai suoi occhi come un luogo inospitale, a tratti inumano: le sentinelle erano autorizzate a sparare a vista contro chiunque si fosse avvicinato troppo al reticolato, il cibo scarseggiava e si era costretti a fare quotidianamente i conti con inconvenienti di ogni sorta: “Baracca 18. Una piccola Arca di Noè navigante in mezzo a un Diluvio di malinconia. E dentro, ogni specie di esseri, dalla pulce al poeta, dal topo al parastatale”.

“Tutto è straniero, tutto è nemico qui. Rientro in baracca, mi butto per terra, sul pacco delle coperte nel mio angolo, e confesso sottovoce la mia vergogna al vicino di cuccia: ho fame, dico con disperazione”. E ancora: “Molti dei cappotti russi distribuiti ai meno abbienti hanno una piccola toppa sul petto o sulla schiena. Una piccola toppa rotonda che chiude il buco attraverso il quale entrò una pallottola e uscì un’anima. Il mio cappotto ha una piccola toppa proprio in corrispondenza del cuore. Ed è ben cucita, e di panno spesso, ma – dal forellino che essa copre – entra un sottile soffio d’aria gelida anche quando non c’è vento e il sole è tiepido. E il cuore duole, trafitto da quello spillone di ghiaccio”.

Per quanto drammatica, l’esperienza del lager fu, paradossalmente, la più importante nella vita di Giovannino Guareschi. Egli rientrò in Italia solamente nell’agosto del 1945, con un paio di baffi che non avrebbe mai più tagliato e che, anzi, lo avrebbero reso quel che conosciamo oggi, uno scrittore destinato a diventare immortale, così come lo sono ormai i suoi personaggi del celeberrimo Mondo piccolo. Il Diario clandestino venne pubblicato infine nel dicembre del 1949; Guareschi ne terminava l’introduzione con la sua tipica verve di umorista: “Comunque il libro è qui. Se la vedano i miei ventitré lettori. Se non va bene, vuol dire che la prossima prigionia farò meglio”.

Consiglierei tuttavia di non prendere sottogamba queste sue parole. A mio parere, infatti, il libro che Giovannino ci ha lasciato, oltre a rappresentare un magistrale contributo per non dimenticare gli orrori della guerra, costituisce anche un autentico manifesto alla libertà, e proverò a dimostrarlo tramite questa sua ultima citazione: “Un giorno camminavo su questa sabbia deserta, ed ero stanco e trascinavo faticosamente le mie ossa cariche di pesante nostalgia, quando a un tratto mi sentii miracolosamente leggero, e il cielo mi apparve insolitamente profondo come se, mentre guardavo il mondo dietro i vetri sudici di una finestra, la finestra si fosse improvvisamente spalancata. E vedevo i minimi dettagli e le piccolissime cose mai viste prima, come un mondo nuovo, e ogni cosa si completava di tutti i suoi particolari. E sentivo anche i minimi fruscii come se mi si fossero stappate le orecchie, e udivo voci, parole sconosciute, e mi pareva fosse la voce delle cose, ma era soltanto la mia voce. La voce del mio prigioniero. Mi volsi e vidi che ero uscito da me stesso, mi ero sfilato dal mio involucro di carne. Ero libero”.

Michele Capelli