Il biglietto – di Giampietro Lazzari

Da qualche anno è divenuta tradizione pubblicare a Natale uno dei racconti della copiosa produzione di Giampietro Lazzari, uno scrittore per passione e non per mestiere che da anni racconta il nostro territorio e la sua gente. Giampietro, per molti Geppa, non ha solo la penna d’oro ma la sensibilità di narrare un vissuto che a guardar bene è di tanti, di fermare immagini del passato e ripotarle ancora fresche e vive nel presente. Non c’è malinconia fine a sé stessa, piuttosto voglia di raccontare come si era e come, volendo, si potrebbe ancora essere. Le opere recenti vedono una svolta stilistica più introspettiva e filosofica da una parte e antropologica dall’altra, ma nessuna di esse manca del contatto e del senso di appartenenza a quegli anni in cui i rapporti tra le persone ruotavano, genuini e crudi, istintivi e goliardici, attorno a sentimenti veraci e veri come l’amicizia e lo stare in gruppo. Giampietro, un Guareschi post Guareschi, che amiamo perché ci osserva, ci conosce e ci racconta. (Giovanna Anversa)

IL BIGLIETTO (di Giampietro Lazzari)

Sul finire dell’inverno scorso ricevetti una mail da una persona che non vedevo né sentivo da anni. Era la figlia di un conoscente, passato a miglior vita da molto tempo.

In realtà questi era un po’ più di un conoscente; un uomo a metà tra una specie di amico ed un vecchio zio. Egli, tempo addietro unitamente ai suoi familiari, si trovò a gestire quel grande bar del paese che la nostra compagnia frequentava ai tempi della giovinezza. Credo, caro amico, che tu ti possa ricordare di lui. Del resto ebbi già modo si scrivertene e sono certo che non hai dimenticato il suo temperamento e le bizzarrie di cui ti narrai.

Quell’uomo, all’inizio delle nostre frequentazioni non ci tollerava, dato il nostro fare un po’ troppo esuberante, ma col tempo imparammo a stimarci reciprocamente e, a nostro modo, a volerci bene.

Quando venne il giorno della sua dipartita come gestore dell’esercizio nel quale avevamo passato la gran parte dei nostri giorni e delle nostre notti, decidemmo di omaggiarlo di un presente. Non chissà quale cosa in verità, e del resto tu ricorderai che non erano tempi di tasche piene. Si trattava una modesta raccolta di dischi in vinile di musica lirica, espressione artistica che lui amava.

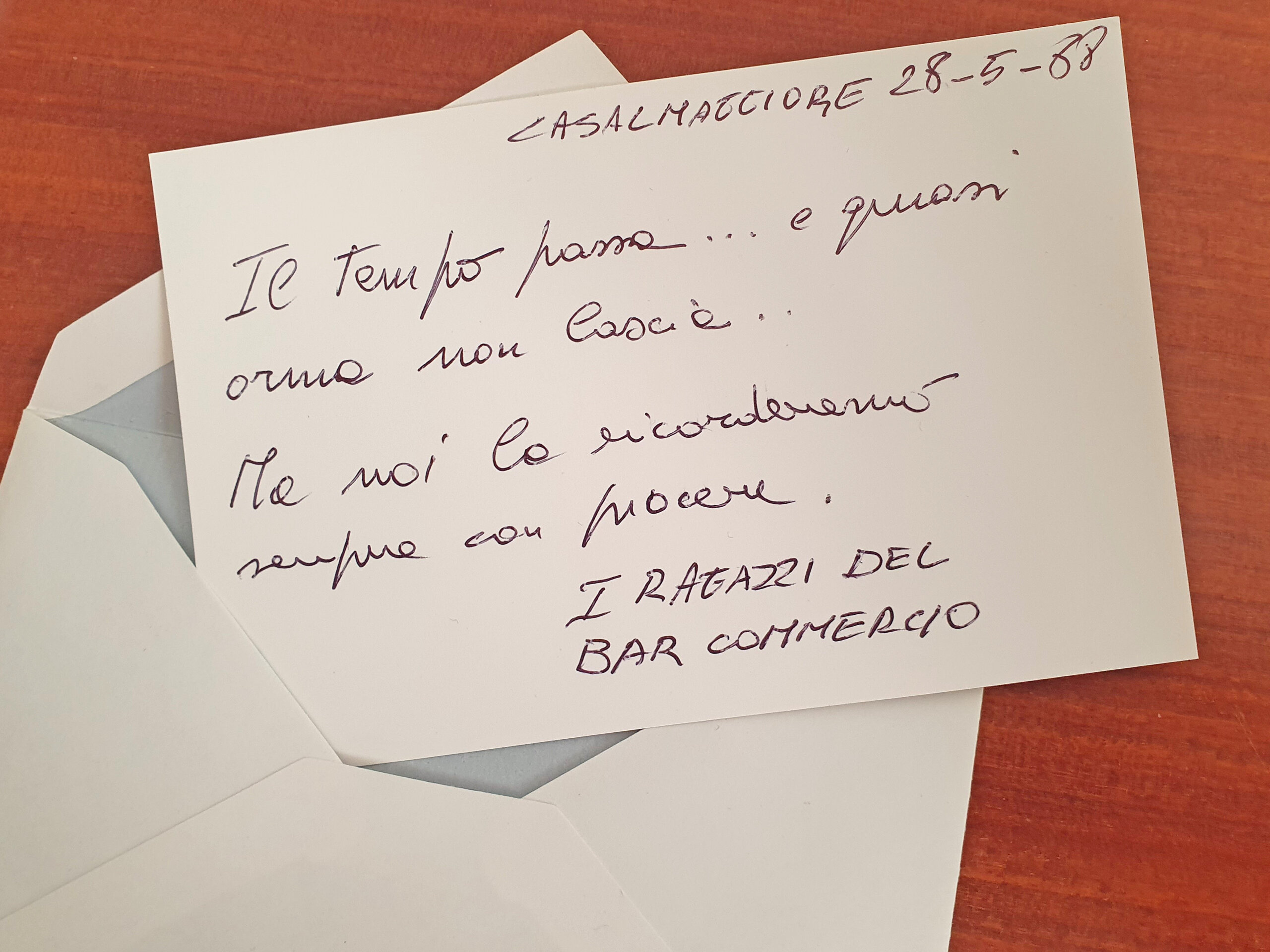

Gliela lasciammo sul tavolo del bancone del bar quell’ultima sera – senza che lui se ne accorgesse – pochi minuti prima della chiusura definitiva – accompagnata da un biglietto semplice, scritto di mio pugno, che così recitava: “il tempo passa e quasi orma non lascia”; un adagio che egli spesso pronunciava nei momenti meritevoli di qualche solennità; seguiva la data: 28 maggio 1988.

Dopo quella sera mai più rivedemmo l’uomo dietro il banco marrone scuro a servir clienti. Da parte mia ci fu con lui qualche incontro casuale nel periodo immediatamente successivo e nulla più, come ancor più raramente, o forse una volta sola, incontrai la figlia che lo coadiuvava nell’esercizio, e che dopo qualche tempo mi dissero trasferita in un luogo lontano.

Passati alcuni anni seppi che quell’uomo aveva lasciato questo mondo e me ne dispiacqui.

Ti dicevo dunque, amico mio, che la figlia di quell’uomo, dopo tutto quel tempo, era riuscita in qualche modo a scovare il mio indirizzo – impresa ardua in verità data la mia tendenza a custodire gelosamente i miei contatti – ed a mandarmi questo scritto che ora vorrei leggerti:

“E’ passato molto tempo e non sono certa che tu ricordi di me e degli anni di quando mio padre ed io gestivamo il bar. Sono la figlia di Franco. Giorni fa, durante le operazioni di trasloco del mobilio dall’abitazione di mia madre, da uno scatolone già preparato dalla ditta incaricata, è fuoriuscito un libro ed esso, aprendosi, ha svelato l’esistenza di un biglietto che evidentemente all’interno vi era stato conservato. È un biglietto scritta a mano, datato 28 maggio 1988. La ricordo bene quella data perché quello fu l’ultimo giorno di quel maledetto bar che io ho sempre odiato, tanto quanto ho amato mio padre. Sul biglietto è riportata una frase che lui amava ripetermi sempre: Il tempo passa e quasi orma non lascia.

Dal momento che eri uno dei più assidui frequentatori, mi chiedo se tu conosca qualcosa di questo biglietto e chi lo abbia scritto. Mio padre evidentemente lo ha tenuto come un bene prezioso. Ti dico questo poiché il biglietto era conservato nel suo libro preferito, che spesso citava, e con il quale aveva un particolare legame. È di un noto scrittore argentino della prima metà del secolo scorso.

Ti allego l’immagine del biglietto nella speranza tu possa dirmi qualcosa di più. Ti ringrazio se vorrai darmi riscontro”.

La mail terminava con l’usuale augurio di rivederci un giorno, ma nella malcelata consapevolezza che questa possibilità avrebbe avuto a che fare con il famoso cammello, e con l’altrettanto famosa cruna.

Bene amico mio, benché spesso non sia mosso a queste emozioni, la notizia del ritrovamento di questo pezzo di passato mi mise in uno stato d’animo tra il malinconico e il meditativo. Il mare del tempo aveva trasportato sulle sue onde il messaggio mediante il libro che si era fatto bottiglia.

Una mail improvvisa a squarciare l’ovvietà di un giorno qualunque ed un biglietto. Un biglietto che mi si mostrava come un tunnel attraverso il quale mi si chiedeva di viaggiare all’indietro. Un biglietto ricomparso da un tempo remoto quanto remota e sepolta è la realtà di quei giorni e di quel modo di vivere collettivo, che oggi non è più. Frequentatori giovani e vecchi, poveri e ricchi, sportivi della domenica e giocatori di tavolo verde, bevitori di caffè e di amari dai nomi di frati, insieme – giornalmente – nel medesimo luogo. Il bar. Quel mondo scomparso per sempre dalla nostra realtà fatta oggi di serate casalinghe, di pay-tv, o nel migliore dei casi di cene al ristorante in non più di due coppie.

Mi mancavano quei tempi? Mi mancavano tutte quelle persone così diverse fra loro che arrivavano, stavano, parlavano, giocavano, si mischiavano, come mosse in un caleidoscopio fatto di pezzi umani? Non lo so. Forse. Di certo non c’erano più.

Quel biglietto, come un vaso magico, faceva scaturire ricordi. Quel biglietto, infilato un giorno dal padre di colei che mi aveva mandato la mail, aveva dormito dentro quel libro per più di trent’anni. Me lo vedo Franco, con il suo avanzare un poco ingobbito e forse mosso ad una lieve commozione, scegliere con cura il luogo dove conservare quel pezzo di cuore che i giovani del suo bar gli avevano voluto donare. Lo distinguo avvicinarsi al mobile e individuare il libro prediletto; prenderlo tra le mani; sfiorarne piano la copertina conservata gelosamente, senza graffi, sebbene più e più volte aperta. Si, è proprio quel libro; quello che aveva amato e che amava ancora, che aveva letto, e poi riletto, e letto un’altra volta ancora. Il libro sul quale aveva riflettuto (poiché quel libro muove alla riflessione). Quello che si godeva seduto sulla poltrona di casa nelle poche ore libere dall’andirivieni dai tavoli dei clienti. Quel libro che “finalmente un po’ di pace e di pensieri profondi”, a volte diceva.

Ricordo bene ora. Quante volte quell’uomo mi aveva consigliato quella lettura! Quante volte, mentre si discorreva a notte fonda e a saracinesca abbassata – con l’aria della notte estiva che entrava tra gli spazi dell’inferriata – lui mi aveva sospinto a seguire il suo consiglio. E quante volte io – sciocco – avevo risposto: Si, si…lo farò, lo farò..lo leggerò.., legando ancora una volta con un nodo falso la mia promessa da marinaio.

Ora lo vedo aprire il libro e seppellirci con delicatezza il biglietto, non prima di averlo letto un’ultima volta e di avere abbozzato un sorriso pensando che quei ragazzi, ai quali il primo giorno avrebbe riservato un sacco di legnate, non si erano poi rivelati così maldestri e che col tempo gli si erano affezionati. E ancora lo scorgo riporre con attenzione il libro nel medesimo spazio del mobile del salotto, in quella casella momentaneamente liberata, lì – in mezzo agli altri – ma nel posto d’onore, perché quello era il suo posto. Quello, non altri.

Il biglietto. Simbolo di un dono umanamente prezioso stivato dentro un bene per lui altrettanto pregiato. E mi sembra quasi di avvertire l’impercettibile rigonfiamento che il libro aveva dovuto subire con l’introduzione di quel biglietto e della busta che lo conteneva. Quasi quanto un congiungimento di due amanti.

E lì è stato. Lì, in quello scrigno di carta e di inchiostro e di parole, in attesa che un principe sbadato con le vesti di facchino, lo liberasse dall’incantesimo. E così è accaduto. L’incantesimo avverato, il destino compiuto.

Nel letargo durato tutto questo tempo quel biglietto, riposto come mummia avvolta nella carta, ha respirato nell’ignavia di ciò che lo circondava: del mondo, degli eventi, degli uomini che cambiavano. Non ha saputo nulla dell’abbandono della carta, dell’obsolescenza delle comunicazioni amanuensi, dell’avvento della posta elettronica e ancora del mondo senza fili e senza materia. Si è destato come uomo il cui coma è durato un tempo notevole e che, al risveglio, non riconosce la realtà che lo circonda né si capacita.

Oppure no.

Oppure quel biglietto non è stato in un letargo forzoso tutto quel tempo. Non ha dormito nel nulla di un sonno privo di sogni. Non ha perso contatto con la realtà che mutava e si dimenava intorno a lui ed intorno al suo libro. Il biglietto in verità è stato vivo e ben cosciente. Ma non solo. Il biglietto stava pure in buona compagnia. Aveva un ottimo amico: il libro amato dal destinatario e con lui pure i molti altri che gli vivevano accanto. Esso si è cibato, come bruco che un giorno diventa farfalla e si libra, delle lettere poi delle parole, poi delle frasi, poi dei concetti; e li ha fatti propri diventando un tutt’uno con il suo contenitore.

E non si è accontentato. Aveva tempo, e per una sorta di osmosi, si è appropriato anche dei contenuti dei libri che, in quel mobile, stavano vicino al suo. E con gli anni il biglietto è divenuto si vecchio di età, ma giovane nello spirito, poiché ha potuto, da fermo, viaggiare nelle vite di uomini, di avvenimenti e di cose. Vite, vicissitudini, avventure che albergavano in tutti quei libri. È vero del resto: chi non legge vive una vita; chi legge ne vive molte. Ed il biglietto non è sfuggito a questa regola.

Si! Conclusi che doveva essere andata proprio così. Quel biglietto aveva mangiato di storia, di filosofia, di arte, e di molto e molto altro, e probabilmente era divenuto saggio; e furbo. Così tanto da sgattaiolare fuori dallo scatolone al momento giusto per farsi notare dalla persona che lo avrebbe raccolto e recapitato un’altra volta.

O forse nemmeno questo.

Forse mi ero fatto prendere da una fantasia delirante nella speranza che nella cosa che mi era accaduta potessi trovare un nesso, una ragione. Si, si è così – pensai. Avevo riempito oggetti naturalmente inanimati di una vitalità irragionevole solo per giustificare un caso della mia esistenza; curioso si, ma come ne accadono tanti a ben pensarci.

Lo scatolone, il trasloco, il biglietto che esce, il libro.. “Ma smettila!” mi dissi alfine. E abbandonai quei pensieri, belli ma inutili.

Caro amico, trascorso qualche giorno dal ricevimento della mail di cui ti ho parlato e da quelle fantasticherie, mi trovai in città per una questione di lavoro. Accadde che, per un fortunoso accidente, mi liberassi dall’impegno prima del tempo quindi, avanzando spazio nella giornata, decisi di recarmi nella libreria del centro, quella che anche tu conosci bene. Quella che ci chiediamo spesso che razza di padrone abbia, visto il disordine che vi regna.

Entrai, e – come solitamente faccio – mi aggirai, mani in tasca, tra i percorsi e le pile piramidali dei volumi di ultima edizione. In verità ti confesso che in quei momenti coltivo anche un piccolo vizio. Osservo le persone che osservano. Hai fatto caso? I luoghi come i musei, le gallerie, ed ancor più le librerie sono i luoghi dove puoi studiare attentamente le persone. E pure quel giorno non tralasciai quell’attività sociologica. E mi ci stavo applicando con soddisfazione.

Poi d’un tratto, l’apparizione.

Posizionato all’interno dello scaffale centrale della letteratura straniera, esattamente ad altezza di vista d’uomo, non in alto non in basso, geometricamente in mezzo al ripiano della scaffalatura metallica, mostrato di fronte, a copertina intera diversamente dai restanti volumi sottostanti incastrati invece di dorso, campeggiava quel libro. Si, proprio lui; il libro di Franco! Quello dell’autore argentino. Il libro di cui tante volte mi aveva detto e di cui – nella medesima misura – avevo spergiurato una futura lettura poi mai avvenuta. Il posizionamento di rilievo, davanti a tutti ed in una così prepotente mostra, era tuttavia inspiegabile. Non vi era in verità alcuna causa legata che so, ad un anniversario allacciato allo scrittore, o ad una promozione particolare, ad una rassegna di scrittori delle Americhe del Sud. Nulla di tutto ciò. Niente. Però era esattamente quel libro che aveva fatto da sarcofago al biglietto, e verso il quale quell’uomo, anni prima, mi aveva voluto spingere alla lettura in modo così pressante, ritenendo verosimilmente che avrebbe potuto arricchirmi.

Trasalii.

Il libro – te lo assicuro – mi appariva in quell’istante come l’epifania di un sovrano. Seduto su un alto trono, lucente, silente in attesa dell’introduzione di un dignitario di un paese lontano o semplicemente di un suddito convocato al suo cospetto, o ancor più in attesa di essere adorato. Ed io tale mi sentivo. Un chiamato, un convocato. Quel libro – al cui consiglio alla lettura a suo tempo fattomi non avevo mai dato seguito – si imponeva ora alla mia volontà e mi reclamava; con fermezza. Negli anni mai, in effetti, lo avevo cercato; però – ripensandoci – mai nemmeno me ne ero imbattuto per sbaglio o per casualità. Cosa strana del resto dal momento che le mie frequentazioni di librerie (ad onor del vero più in virtù del piacere della mia compagna) sono da parecchi anni piuttosto assidue.

Mi avvicinai al libro di un passo, rapito dal biancore della copertina di ottima rilegatura e dal titolo campeggiante ai due terzi, sovrastato dal nome dell’autore. Non ebbi il coraggio di toccarlo immediatamente. Del resto chi mai avrebbe potuto toccare un faraone, un imperatore? Quindi mi spostai di alcuni passi; prima a destra, poi a sinistra, infine indietro. Ebbi l’impressione che quel libro seguitasse a guardarmi ed a cercare i miei occhi tanto come avviene con lo sguardo di taluni personaggi ritratti in affreschi che, grazie all’abilità pittorica, seguono lo spettatore ovunque si sposti.

Era lampante! Un’illuminazione cristallina; pura come il diamante. Quella era la chiave di tutto! Il libro mi aveva chiamato. O meglio il biglietto mi aveva chiamato. O, ancor meglio, il destinatario del biglietto mi aveva chiamato. Del resto chi – se non lui – mi aveva tanti anni prima spinto più volte a leggere quel testo pieno di sagge considerazioni? Chi, se non lui, e fino al termine della sua esistenza, aveva nascosto gelosamente il biglietto, fra quelle pagine ritenute così preziose? E ancora – chi, se non lui – aveva fatto in modo che il biglietto uscisse dal suo temporaneo sacello e che si mostrasse a colei che avrebbe potuto far da tramite con me che appartengo ancora al mondo dei viventi? E chi – infine – aveva fatto in modo che, nella città, non mia – ma che a lui aveva dato i natali – il suo libro mi si mostrasse in maniera così vivida, così eclatante? Franco, mi hai trovato!

Un commesso mi destò da quella momentanea trance, chiedendomi se cercassi qualcosa in particolare. No grazie, chi mi cercava mi ha trovato finalmente! – risposi abbozzando un sorriso e non rendendomi conto che la risposta non era certo di persona equilibrata.

Infine strinsi quel libro come reliquia. lo sorressi nella mano come fosse ostia incarnata fino alla cassa e finalmente fu mio. Corsi a casa trepidante. Lo riposi su di un tavolo in piedi sul bordo stretto. Lo guardai per un po’. Di lì a poco incominciai la sua lettura.

Aveva ragione Franco. Che libro straordinario! Te lo consiglio, amico mio.