Pensieri: il fantasma della

libertà e la partecipazione

Non so ancora, in definitiva, per chi voterò. Però andrò alle urne, speranzoso come sempre, canticchiando l’ultimo verso della prima canzone di Gaber: «Libertà è partecipazione!»

Chi ha suppergiù la mia età ricorderà due straordinari recital-concerti di Giorgio Gaber tenuti entrambi in una sala cinematografica di Casalmaggiore. Eravamo nel pieno degli anni Settanta, momento di grandi speranze e utopie, ma al contempo di brusche derive e involuzioni. Genialmente Gaber, senza cerebralismi, ma passando con leggera, lucida e talora tagliente ironia attraverso i luoghi comuni, andava diritto al punto. Era per lui già chiaro ciò che ancora oggi, nonostante tutto quello che è capitato, sembra ancora sfuggire ai più, ovvero che la nostra civiltà è imbarcata su un Titanic pieno di crepe e ormai prossimo ad affondare.

Chi ha suppergiù la mia età ricorderà due straordinari recital-concerti di Giorgio Gaber tenuti entrambi in una sala cinematografica di Casalmaggiore. Eravamo nel pieno degli anni Settanta, momento di grandi speranze e utopie, ma al contempo di brusche derive e involuzioni. Genialmente Gaber, senza cerebralismi, ma passando con leggera, lucida e talora tagliente ironia attraverso i luoghi comuni, andava diritto al punto. Era per lui già chiaro ciò che ancora oggi, nonostante tutto quello che è capitato, sembra ancora sfuggire ai più, ovvero che la nostra civiltà è imbarcata su un Titanic pieno di crepe e ormai prossimo ad affondare.

Nei rispettivi recital-concerti due canzoni avevano per tema la Libertà e me ne ricordo oggi che si fa un gran parlare di libertà (e di democrazia) al punto che, nella confusione e diversificazione dei significati e valori che le vengono attribuiti, ridotta a puro fantasma – come non ricordare anche il geniale “Fantasma della libertà” (1974) di Luis Buñuel – a uno spettro agitato contro l’altra parte di mondo (non occidentale) ritenuto a ragione o a torto “privo di libertà”, se ne è fatta un’arma potentissima a sostegno dell’arsenale che l’Occidente ha messo a disposizione delle guerre e dei terrorismi che imperversano nel mondo.

Ma che cos’è la libertà “vera” (o presunta tale) e a cosa è ridotta la libertà nel mondo occidentale?

Nella prima canzone Gaber mette in chiaro che “la libertà non è star sopra un albero” e che “non è neanche il volo di un moscone”: non è insomma un fatto privato e solitario, ma un valore da condividere. Tradotto nel concreto non è fare quel che ci pare (fregarcene totalmente del prossimo, non pagare le tasse, costruire liberamente senza dover rendere conto a nessuno, trattare la terra come oggetto di rapina e devastazione, ecc.), perché questa presunta libertà cozzerebbe con i diritti di tanti altri (la maggioranza) che, in tal modo, si vedrebbero pian piano privati della loro libertà, persino della libertà di esistere.

Nella seconda canzone, scritta solo 4 anni dopo, nel 1976, Gaber già nel titolo «Libertà obbligatoria» annuncia la sua disillusione e il suo pessimismo. Siamo (o forse eravamo) liberi di fare tante cose, di viaggiare, di consumare, di pensare, di scrivere, di dissentire, di criticare il governo, ecc., ma che ce ne facciamo di tutte queste libertà se poi non cambia proprio niente, né dentro di noi né fuori di noi? Nella canzone di Gaber una voce fuori campo ammonisce: «Con tutte le libertà che avete, volete anche quella di cambiare?».

Aggiungo io: che ce ne facciamo di vincere referendum contro il nucleare, come pure a difesa della Costituzione e dell’acqua pubblica, se poi chi dovrebbe rappresentarci sia localmente che nei governi regionale e centrale, disattende continuamente questa volontà popolare?

Che ne è della libertà d’informazione se già preventivamente giornali e giornalisti, ricattati o no sul posto di lavoro, si autocensurano, inchinandosi ai poteri che paradossalmente concorrono a rafforzare?

Che ne è della cultura se la sua gestione, sempre più affidata a fondazioni private, toglie ai governi e alle comunità locali il diritto all’autodeterminazione, ovvero quella parte di progettualità così essenziale per riconoscersi nella comunità medesima e nella cosa pubblica?

Che ne è della libertà di pensiero e di coscienza se, assillati da mille urgenze quotidiane e dall’azzeramento dell’otium, indotto dalle mille protesi tecnologiche e digitali con cui siamo chiamati costantemente ad interagire, non abbiamo nemmeno il tempo di esercitare queste facoltà?

A pensarci bene l’unica libertà di cui da tempo gode l’uomo d’Occidente è quella di consumare, una libertà apparentemente infinita, termine di confronto con la non libertà degli altri e in particolare dei diseredati della terra. Ne abbiamo goduto sino a permetterci mille piccoli lussi, un sacco di cose inessenziali, un ricambio continuo di oggetti che meritavano una seconda vita prima di alimentare le discariche. Vi ricordate con quale sguardo di sufficienza e di superiorità si guardava ai paesi del socialismo reale, alle modeste case dei loro abitanti prive magari di TV o di altri confort? Era questo un buon argomento, apparentemente non ideologico, per dimostrare a tutti la superiorità del modello capitalista. Il confronto si è via via rafforzato concedendo ai lavoratori d’occidente (merito di chi?) una capacità di spesa che forse il loro effettivo salario non avrebbe mai consentito, se i beni di consumo non fossero stati prodotti sottocosto proprio nei paesi del socialismo reale o del terzo e quarto mondo, tacitando coscienza e ideologie con un «li stiamo aiutando».

Ma ora che il socialismo reale non esiste più e che si punta all’annientamento totale di ogni possibile suo residuo, non c’è più motivo di concedere quanto è stato concesso ai lavoratori d’Occidente ai quali anzi già si presenta un conto salatissimo, con tutti gli interessi maturati in questi cinquant’anni e passa. La libertà di consumare – che già sul nascere era una falsa libertà e che, come aveva bene inteso Pasolini, avrebbe fatto più danni nelle coscienze dello stesso ventennio fascista – è ormai divenuta, per rubare il titolo della canzone di Gaber, una «libertà obbligatoria», tanto è palese la cosa dopo che, per l’ennesima volta, siamo stati costretti a cambiare apparecchio televisivo, giusto per aumentare le colline di rifiuti tecnologici di tante parti dell’Africa.

Mi siedo dunque esausto davanti alla TV, dove con molta fatica riesco a trovare un programma decente – già la libertà del telecomando!!! – ma ecco che si apre, non richiesta, una finestra che mi dice insistentemente: «Il programma è cominciato da 15 minuti, vuoi vederlo dall’inizio?». E dopo un po’: «Stai guardando questo programma da oltre un’ora, sei sicuro di non volere cambiare canale?». E infine ancora: «Sono 90 minuti che tieni acceso il televisore, se non premi questo tasto, il televisore si spegnerà automaticamente». Dunque era questa la rivoluzione del digitale: un’invasione a tutto campo dello spazio intimo-privato della casa, l’ultima cellula di una presunta immaginaria libertà. Con un buon algoritmo credo non sia difficile stabilire cosa voterebbero gli italiani, senza bisogno di andare alle urne: ci pensa l’antenna televisiva!

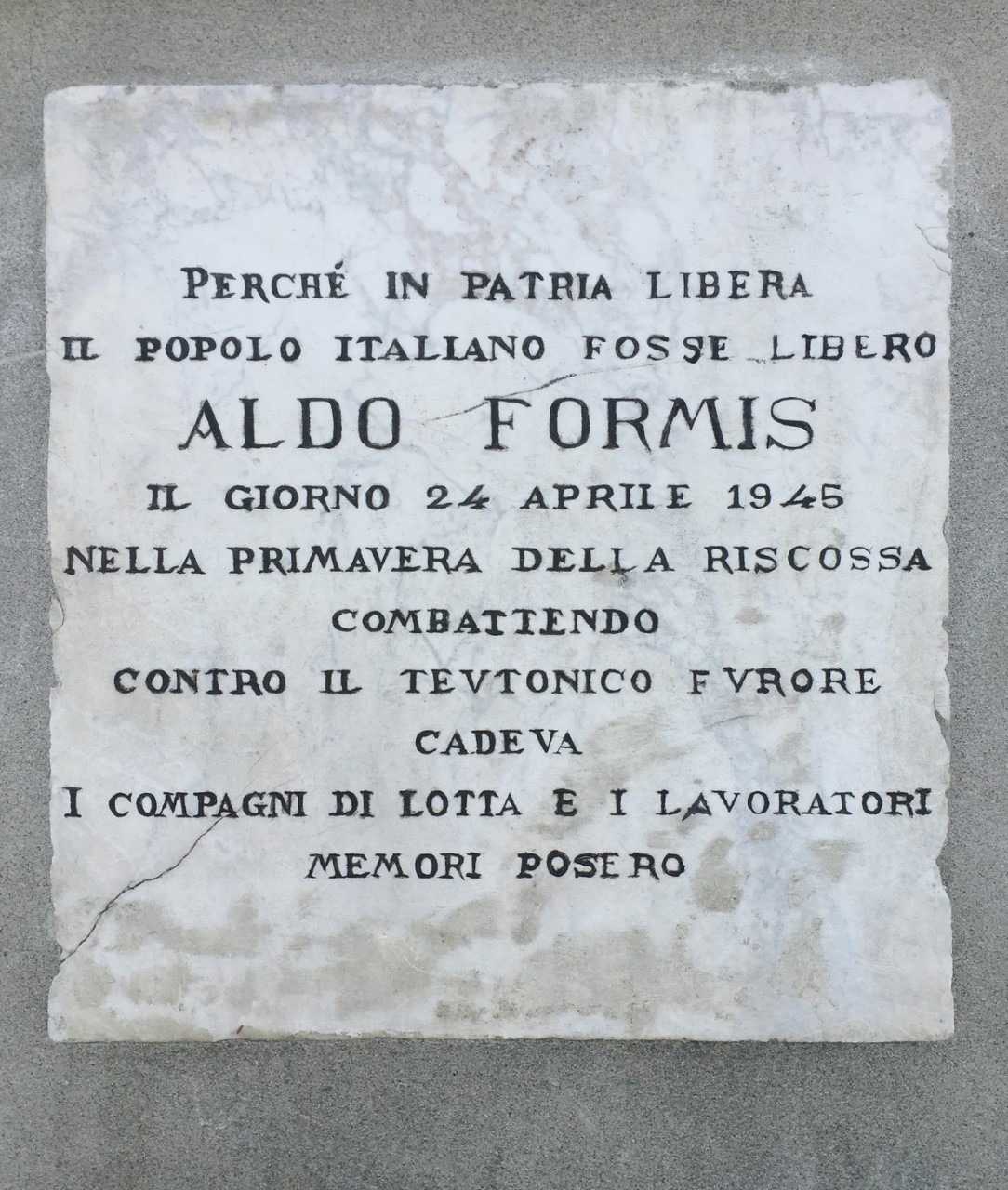

Tanto vale allora che la dichiarazione di voto io la faccia subito apertamente, non pressato dal mal di stomaco o da altre urgenze, ma con quel poco di consapevolezza che mi viene dalla storia recente e passata. Cerco di spiegare innanzitutto a me stesso cosa è la libertà e di calare questo fantasma nella vite vissute di tanti miei concittadini. Guardo il quadrone del Giuramento di Pontida di Giuseppe Diotti, quel convegno posto sotto il segno della Croce, della Giustizia e della Comitas (che vuol dire tante cose: mansuetudine, grazia, temperanza) e che sovrintende silenzioso ogni seduta del Consiglio della città di Casalmaggiore: lì, tra i vari amici di Diotti, sono raffigurati due autentici paladini della libertà quali furono Anton Enrico Mortara (che finalmente ha un volto!) e Ferrante Aporti, che pagarono uno col carcere e l’altro con l’esilio la loro cospirazione contro l’Austria. La vera libertà ha sempre un prezzo alto. Mi sposto nel tempo esattamente di cento anni e mi trovo per la prima volta a riflettere sul nome della via dove si trova il museo Diotti, ovvero via Formis, proseguimento oltre il Duomo, di via Favagrossa.

Chi fossero Aldo Formis e Giovanni Favagrossa lo impariamo dagli studi di Giorgio Lipreri e dalle lettere di Favagrossa finemente commentate da Guido Sanfilippo (“Per un mondo di pace e di carezze”, 1995): due giovani che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, per liberare la patria da un nemico interno-esterno, ovvero il nazi-fascismo, cioè – se solo penso a Marzabotto (770 vittime, di cui 216 bambini e 316 donne) – il male assoluto.

Purtroppo, come in ogni tempo, esercitare la propria libertà significa dover combattere e pagare duramente. E si può pagare con la vita anche nell’Italia di oggi. Di libertà obbligate e non essenziali tutti possono farsi garanti, ma prima di parlare delle libertà negate in Cina, si facciano bene i conti con la reazione repressiva di cui è anche capace il democratico Stato italiano ogni volta che una libera e pacifica manifestazione tocca o sembra intaccare un interesse reale, ritenuto strategico. Oggi il più grande nemico della libertà della Nazione e del singolo cittadino non è esterno, ma interno: è il potere mafioso e la sua capacità di interagire con ampi settori dello Stato, della politica, dell’economia e dell’alta finanza. Ma quanti partiti hanno messo la lotta alla Mafia nei loro programmi elettorali? E quali, sostenendo a gran carriera la realizzazione di grandi infrastrutture non necessarie al Paese, inutilmente dispendiose e dannosissime per il suolo e il paesaggio che devasteranno, restando alla fine incompiute per esaurimento dei fondi stanziati (dal ponte sullo Stretto all’autostrada Cremona-Mantova), non sembrano quasi ammiccare al potere di quello Stato parallelo, di cui, anche non volendo, finiranno per favorire gli interessi economici?

Non so ancora, in definitiva, per chi voterò. Però andrò alle urne, speranzoso come sempre, canticchiando l’ultimo verso della prima canzone di Gaber: «Libertà è partecipazione!».

Valter Rosa